加州大学洛杉矶分校Nelson课题组完成Vibralactone的全合成

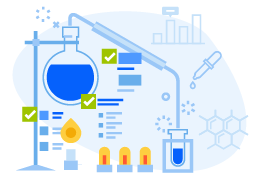

Vibralactone(1)是由中科院昆明植物所刘吉开教授团队于2006年首次从担子菌真菌Boreostereum vibrans中分离得到的萜类天然产物,该化合物不仅是胰脂肪酶的抑制剂(IC50=0.4 μg/mL),还可以抑制酪蛋白水解肽酶ClpP的活性。由于其含有独特的β–内酯稠合双环结构以及显著的生物活性,近年来引起了合成化学和化学生物学界的关注。2008年,Snider课题组利用十步反应(总收率9%)完成了(±)-vibralactone的首次全合成,其中涉及六次氧化还原操作和一项复杂的保护基策略(Scheme 1a);2016年,Brown课题组利用十一步反应(总收率16%)完成了(±)-vibralactone的全合成,其中包含四次氧化还原操作和一项保护基策略(Scheme 1b)。

近日,加州大学洛杉矶分校Hosea M. Nelson教授课题组利用五步反应实现了(±)-vibralactone(1)的全合成(Scheme 1C),该合成过程具有高度原子经济性、无保护基操作,并且仅需一次氧化还原操作。该成果在线发表在Angew. Chem. Int. Ed.(DOI: 10.1002/anie.201812711)上。

(图片来源:Angew. Chem. Int. Ed.)

(±)-Vibralactone(1)的逆合成分析如Scheme 2所示。作者设想由中间体3通过扩环和还原策略得到(±)-vibralactone(1)的母核骨架,然后再通过异戊二烯吡喃酮2的Dewar异构体的环丙烷化构建高度应变的三环酯3。重要的是,吡喃酮2的光化学价键异构化可以引入空间拥挤的β–内酯部分和季碳手性中心,从而构建出目标分子的基本骨架。

(图片来源:Angew. Chem. Int. Ed.)

首先,作者用300 nm光源照射异戊二烯吡喃酮2进行价键异构化,并以83%的收率得到氧杂二环[2.2.0]己烯酮4(Scheme 3)。接下来,作者研究了二环中间体4的环丙烷化,并在Rh2(esp)2催化下得到了环丙烷3,其结构通过X射线晶体学分析得到确证。

(图片来源:Angew. Chem. Int. Ed.)

Bishop课题组曾报道双环[2.1.0]戊烷骨架经过渡金属催化转化为环戊烯这一方法。因此,作者尝试在过渡金属催化下,将3中应变的环丙基C-C键与金属氧化加成,得到金属环化合物6,以此实现环烷烃3扩环生成环戊烯基酯5(Scheme 4a)。Bishop课题组发现该转化的成功取决于6的类似结构中β-H与金属中心的顺式关系,而底物3的氧化加成可能会导致金属中心和β-H处于反式。不出意料,在各种过渡金属配合物存在下,作者均未得到扩环产物。随后,作者发现环外酯的α-H去质子化可以得到烯醇化物8,其中桥连的C-C键通过E1cB-型断裂产生烯丙基阴离子9;9再质子化得到烯醇化物5,从而通过四步构建出天然产物的碳环母核(Scheme 4b)。最后,在温和的碱性条件(DBU)下,作者实现了3的扩环,得到关键中间体5(Scheme 4c)。

(图片来源:Angew. Chem. Int. Ed.)

在先前的(±)-vibralactone合成路线中,由于β–内酯的不稳定性,其在引入之前需多个保护基和氧化还原操作。作者尝试通过动力学控制来选择性还原位阻较小的环外酯,并利用DIBAL-H实现了乙酯的还原,最终得到了(±)-vibralactone(Scheme 5)。

(图片来源:Angew. Chem. Int. Ed.)

结语:

Hosea M. Nelson教授课题组从已知的异戊二烯吡喃酮2出发,经过四步反应(以市售原料计是五步),以4.3%的总收率完成了(±)-vibralactone的全合成。合成亮点在于:该过程具有原子经济性、无需保护基团,仅有一次氧化还原操作;通过关键的光化学价键异构化引入季碳手性中心和β–内酯部分,然后经环丙烷化和扩环展策略构建出碳环母核。作者开发的合成途径将有助于进一步探索(±)-vibralactone的生物活性及构效关系。